1951년 4월 프랑스의 영화잡지 <카이에 뒤 시네마>(이하 <카이에>) 1호가 세상에 나왔다. 헤드라인 없이 스틸 사진 한장으로 장식된 30쪽짜리 노란 잡지가 영화의 역사를 바꾸어놓을 거라 짐작한 이는 아무도 없었을 것이다. 120년 넘는 영화의 역사 속에 수많은 영화잡지들영화에서 정치적인 것에 대한 질문을 이 명멸했지만 <카이에>의 등장만큼 깊고 묵직한 영향력을 미친 사건은 희귀하다. <카이에>에 완벽한 기사가 실려서가 아니다. <카이에>의 글이 영화산업 전체에 영향을 미치거나 흥행을 결정짓는 요소도 아니었을뿐더러 알려진 위상에 비해 많은 대중에게 읽히지도 못했다.

<카이에>가 영화의 역사를 바꾸어놓은 잡지로 기록되고 기억되는 이유는 단 하나다. <카이에>는 질문하는 잡지였다. 주류의 가치관과 통념에 저항하고, 숨겨진 걸작들을 발굴하며, 영화가 나아갈 방향에 대한 과감한 제언을 멈추지 않았다. 때때로 영화를 향한 애정 고백처럼 들리기도 했던 <카이에>의 도발적인 질문들은 하나의 방향으로 수렴된다. 그래서 우리가 이토록 매달리고 온 열정을 쏟아붓는 ‘영화라는 게 도대체 무엇인가’라는, 답을 찾을 수 없는, 이 해묵은 질문으로부터 예술로서의 영화가 꽃을 피웠고, 영화을 놓고 물고 뜯고 말하는 대중 비평이 시작되었다. <카이에>의 혁신은 답이 아니라 질문 그 자체에 있다. 영화에 대한 질문을 던질 수 있다는, 던져도 좋다는 인식과 지평의 확장. ‘사진적 영상의 존재론’을 설파했던 앙드레 바쟁의 표현을 빌리자면 영화잡지는 ‘영화적 질문’에 존재의 근거를 둔다.

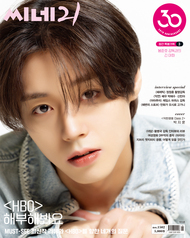

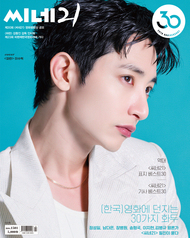

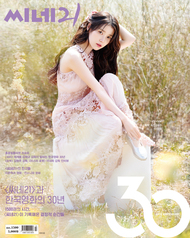

1995년 4월, 한국의 영화 주간지 <씨네21>이 창간했다. 산업부터 비평까지 모두 아우른다는 종합 주간지를 목표로 했던 잡지가 30년 뒤에 국내 유일의 영화 주간지로 남을 거라 짐작한 이도 거의 없었을 것 같다. 30년 세월은 <씨네21>이 원하건 원하지 않건 생존자로서 특별한 지위와 의미, 책임을 부여했다. 잡지라는 올드미디어 형태로 긴 세월을 버틸 수 있었던 이유 중 하나는 시대와 상황에 맞춰 모습을 달리해온 덕분이라 생각한다. ‘가능한 모든 것을 다룬다’가 모토였지만 시기마다 치우침은 있었다. 때론 산업 현장의 기사를 중시했고, 비평에 공을 들인 적도 있으며, 인터뷰에 주력할 때도 있었다. 하지만 처음부터 지금까지 어떤 상황에서도 변하지 않은 단 한 가지 명제가 있으니, 바로 우리가 질문하는 존재라는 것이다.

30주년을 맞아 가장 <씨네21>다운 방식의 특집을 고민한 결과를 이 한권의 책에 담았다. 거의 영화의 운명에 관한 시국선언처럼 들리는 정성일 평론가의 결연한 글부터 현 상황에 대한 냉철한 반성까지, <씨네21>의 팔이 닿는 거리를 한뼘이라도 늘려가며 최대한 아울러보았다. 질문은 질문을 던지는 자의 밑천도 함께 드러내는 행위인지라 질문을 고르고 세우는 과정마다 각오가 필요하다. 작은 용기를 내어 이번 특집을 준비한 건 앞으로의 1년, 10년, 30년의 방향을 잡기 위해서다. 2025년 한국영화 한가운데에서 우리는 무엇을 준비해야 할 것인가. 당연한 말이지만 ‘(한국)영화에 던지는 30가지 질문들’은 산적한 문제에 대한 해답이 아니다. 차라리 지금 한국영화에 어떤 질문이 필요한지에 대한 자기 인식과 점검에 가깝다. 앞으로 1년을 위한 질문 농사를 지었다고 해도 좋겠다. 2025년 이 화두들을 지치지 않고 차근차근 풀어나가려 한다. 마지막으로 주간지의 말도 안되는 사이클 속에서 김소미 기자를 중심으로 지난 한달간 질문을 꾸리고 준비하느라 애쓴 취재기자들의 노고에 존경과 감사를 보낸다. 한국영화의 위기에 대한 질문, 영화라는 행위에 대한 질문, 우리 스스로에 대한 질문까지. <씨네21>은 멈추지 않는 질문으로 쓸모를 증명해왔고, 앞으로도 그럴 것이다.