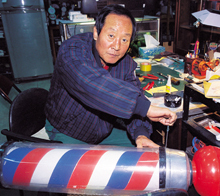

1940년생,1962년 <사랑과 별과 같이> 소품실 조수 입문 <칠수와 만수> <걸어서 하늘까지> <고래사냥2>

<투캅스1, 2, 3> <마누라 죽이기> <광시곡> <친구> 등 400여편 소품 담당 1998년 대종상 기술상 수상 현재

<청풍명월> 준비중

있어야 할 곳에 제대로 놓인 소품은 백 마디 대사를 대신한다. 있어야 할 곳에 있되 누구도 뒤돌아보게 해선 안 되며,

있었다는 흔적마저도 허용되지 않는 엑스트라보다도 어쩌면 그들은 행복한 위치에 있는지도 모른다. 적어도 영화 <친구>에선 그렇다는 얘기다.

70, 80년대를 넘어 90년대에 다다르기까지 숨가쁜 우정을 이어가는 네 친구들의 이야기에서, 소품은 그들과 대등한 위치에서 극의 균형을

잡아간다. 아니, 어린 시절 장면에서는 오히려 소품이 어느 주인공보다도 화면을 압도한다. 중호가 세 친구에게 자랑스레 내보이는 ‘떼레비

녹음기’인 SONY의 VCR(76년산, VHS BETA MAX 형태로 우리나라에 가정용으로 첫 출현한 것)이 그러하고, 문방구 앞에 자리잡고

아이들의 코묻은 돈을 삼키던 오트론 전자오락기(오락기의 원조)와 ‘필승’이라고 새겨진 이소룡표 쌍절곤, 태권V와 마징가가 그려진 조잡한

고무튜브가 그러하다. 가장 중요한 걸 빼먹었다. 영화의 첫 장면, 단숨에 70년대의 낯익은 골목 어디께로 관객을 내려놓는 강력한 소품,

소독차를 빼놓을 수 없다. 원래는 포니픽업(73년산, 현대)을 쓰려고 했으나, 구하기 힘들어 같은 시기에 생산된 브리사 픽업(73년산,

기아)을 어렵사리 구해 썼다. 이쯤 되면 소품팀 김태욱 기사의 세심한 배려가 새삼 고마워진다. ‘진짜’ 추억을 단돈 7천원에 살 수 있는

기회란 흔하지 않으니까.

<친구>에 쓰인 소품 중 만든 것이 반, 산 것이 반이다. 우이동 소품 창고 시절 가지고 있던 200여개의 나무 책걸상 중

화재로 대부분을 소실하고, 남은 50여개로 <친구>의 고등학교 교실을 겨우 만들었다. 교복과 모자, 가방은 전부 부산에 있는 한 의류공장에서

제작, 조달한 것. 부산 앞바다에 놓여 있던 좌판과 파라솔, 고무대야, 아줌마들의 손에 들린 플라스틱 장바구니, 어린아이들을 줄줄이 몰고

다니던 빙수 아저씨의 때묻은 리어카 등도 소품팀이 직접 만들었다. 롤러장 신에서 학생들이 신고 있는 롤러스케이트를 가만히 살펴보면 소품팀의

꼼꼼함이 어느 정도인지 알 수 있다. 지금 시판되고 있는 롤러스케이트는 바퀴 네개가 일렬로 늘어선 모습이지만, 그 당시는 앞뒤에 두개씩

바퀴가 달린 형태였다. 현장에서 그런 형태의 스케이트를 급히 구해봤지만, 어린이용으로 남아 있던 대여섯개가 전부였다. 그 길로 서울로 올라간

소품팀은 용산 벼룩시장을 이 잡듯 뒤져 적당한 모양의 스케이트를 구입했다. 고등학교 학생들이 싸우는 장면에서 절로 웃음을 터뜨리게 하는

투박한 도구들, 몽키 스패너, 자전거 체인, 쇠몽둥이, 이발소 면도칼 등은 그 당시 실제로 쓰였던 무기들. 이 대목에서는 뭔가를 아는 듯(?)한

곽경택 감독에게 일일이 지시를 받아가며 소품을 챙겼다. 82년도 버스표를 제작하기 위해 부산의 한 버스회사를 방문, 마침 남아 있던 견본

자료를 바탕으로 컴퓨터로 복사하기도 했다

영화판에 입문하게 된 계기에도 역시 ‘친구’가 있었다. 그렇게 23살의 나이에 소품팀 조수를 맡고나서 첨엔 ‘사람 할 일이

아니구나’ 했단다. 여기저기 관심가는 곳도 많고, 유혹도 많을 나이였다. 일이란 게 어느 한순간 딱 끝나고 쉬어야 하는데, 소품담당은 영화촬영이

완전히 끝날 때까지 현장으로 소품실로 시장으로 정신없이 뛰어다녀야만 한다. 까다로운 감독을 만날라치면 작은 소품 하나 그냥 넘어가는 법이

없다. 영화가 끝나도 바쁜 건 마찬가지. 한번 영화에 쓰인 소품을 버리거나 되파는 일은 없다. 언제라도 다시 꺼내 쓸 수 있도록 종류별,

시대별로 구분해 잘 쌓아놓는다. 이제는 예전처럼 마음이 흔들리거나 하진 않는다. 돈 잘 벌고 편한 일을 하려면 애초에 그만뒀어야 한다.

다만, 예전엔 종종 찾아와 일자리를 찾던 사람들이, 이젠 신문에 구인광고를 내도 올까말까 한 현실이 조금 서글플 따름이다. 요즘처럼 덜컥

사극영화라도 맡을 때면 일손이 열이라도 아쉽다. 김의석 감독의 역사극 <청품명월>이 다음 작품.

글 심지현/ 객원기자 simssisi@dreamx.net

사진 정진환 기자 jungjh@hani.co.kr