“여하간 이 <아리랑>이란 영화는 과거의 조선의 영화를 모조리 불살라버리고 이 돈 없고는 살 수 없고 한숨 많은 이 땅 위에서 슬피 대공(大空)을 울리어 그 무엇을 광호(狂呼)하는 한개의 거상이다 ”「라디오, 스포츠, 키네마」, 승일, <별건곤> 1926년 1월호

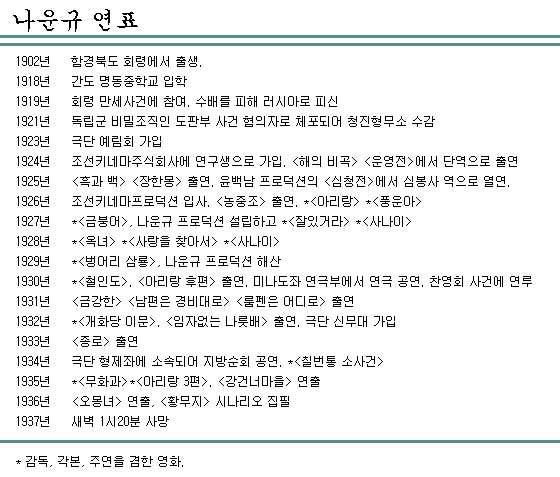

나운규의 <아리랑>은 일대 ‘사건’이었다. 단성사 앞에 장사진을 친 조선 인민들의 울분은 일제 기마병들의 말발굽 위세에도 꿈쩍 안 했다. 행렬은 더욱 늘어났고, 끊이질 않았으며, 그러는 동안 <아리랑>은 단성사가 아닌 전국 방방곡곡 수천개의 고개를 넘었다. 미치광이의 목을 빌려 <아리랑>을 불러젖혔던 나운규. 그는 지금껏 투사였다. 대한제국 대신 조선을, 한성 대신 게이조를 이식당한 이 땅의 비극 안에서, 그는 언제나 투사여야만 했다. 동시에, 잊고 있었다. 활동사진이 아니라, 본연의 영화가 생체적으로 지니고 있던 운동성을 이 땅에 뿌리내리게 한 이가 바로 그였다는 사실을. 그의 카메라는 역사를 겨냥한 것이라기보다 역사를 환기한 것이리라. 그가 태어난 지 올해로 꼭 100년. ‘영화’를 욕망한 아버지의 궤적을 밟아보자.편집자

이상한 이야기지만, 십년 전쯤부터 뜨문뜨문 한국영화의 역사 속으로 들락거렸던 나에게 나운규라는 이름은 오랫동안 아무런 감흥이 없었다. 정확하게 말하자면 한국영화사 자체가 곰팡내 나는 무엇이었고, 나운규에 관한 글을 읽을 때에도 민족중흥의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어나 대한독립만세를 외쳤다는 식의 위인전만큼이나 무덤덤했다.

누렇게 말라서 바스러질 것 같던 한국영화사의 이미지가 싱싱하게 물이 오른 채 광휘를 내뿜는 듯한 느낌을 처음으로 받은 것은 <시네마, 테크노 문화의 푸른 꽃>(1996, 김소영)을 읽었을 때였다. 모더니티와 성차라는 문제 축을 가지고 1950∼60년대 황금기의 한국영화사를 종횡하는 이 책의 방법론과 문투를 배우고 흉내내느라 한동안 정신이 없었다.

나운규를 비롯한 초기 한국영화사로까지 마음의 눈을 확장하도록 유도해준 분은 고 이영일 선생이다. 가장 크게 배운 것은 내가 결코 상상하거나 이해할 수 없었던 시대와 사람들에 관해 정서적인 접촉과 분석적인 이해라는 두 갈래 접근을 동시에 체험했다는 사실이다. 선생님에 관해 잊혀지지 않는 기억 중 하나는 “일제의 전화전기 회사가 잡은 통계에 따르면 당시 경성 인구는 20만이었다. 그 속에서 영화 만들어보겠다고 먹지도 입지도 않은 채 복닥거렸으니…”라며 말문을 채 닫지 못하던 순간이다(관심있는 분들을 위해 소식 전하자면 <한국영화전사> 개정증보판은 출판사에서 편집을 마무리하는 중이다).

나운규, 한국영화사의 거대한 그늘

그뒤로 무언가가 바뀌었다. 내가 아는 나운규, 우리가 아는 나운규는 살아서 말랑말랑하게 숨쉬며 우리에게 말을 거는 존재가 아니라 화석처럼 앙상하고 박제처럼 어색하게 딱딱한 동상처럼 서 있다는 사실이 느껴진 것이다. 한동안 내 관심사는 나운규를 헤집고 털어서 역사 속의 위치를 다시 잡아보는 일이었다. 이내 게으르고 무감동한 모습으로 되돌아왔던 나는 나운규의 탄생 100 주년을 기념해보자는 <씨네21>의 제안에 따라 이렇게 사념 속을 뒤적거리고 있다.

뒤늦게 알게 된 일이지만 나를 비롯한 한국의 평론계는 여전히 나운규의 그늘에 놓여 있다. 한국 비평계가 어떤 영화의 작품적 성취를 평가하는 데 사용하는 가장 큰 잣대가 리얼리즘인데, 이처럼 지고지엄한 비평 담론이 발원할 수 있도록 해준 수원지가 바로 나운규의 <아리랑>(1926)이다. 2002년의 <오아시스>도 리얼리즘영화라는 비평의 월계관을 쓰고 권좌에 오르지 않았던가.

<아리랑>의 위치를 가늠하기 위해서는 그 이전 시기, 즉 수입영화 시대를 휙 둘러볼 필요가 있다. 우리나라에 활동사진이 처음 소개된 시점에 관한 사료적 증거는 1897년으로 압축되는 것 같다. 이때 어디선가 날아온 테크노 문화의 푸른 불꽃 한점은 꺼지지 않고 서서히 번져나갔다. 훗날 자신들이 영화의 제1세대 개척자로 기록될 것을 알지 못한 채 문제아라 불리며 이상한 열정에 사로잡힌 시네마 키드들이 속속 등장하는가 하면, 활동사진 흥행업이 정착하여 제작을 유도할 만한 자본이 축적되기 시작했고, 경성을 필두로 전국에 극장들이 들어섬으로써 최소한의 유통구조가 마련되었다.

그 사이에 나라는 넘어갔고, 기가 막힌 조선 사람들은 극장에 모여들어 남의 나라 활동사진이나 들여다보며 이 생각 저 감정 사이를 오락가락하고 있었을 것이다. 그러기를 20여년. 장충단 철교도 찍고 한강 나루도 찍어서 연극 중간중간에 틀어 보여주는 일로 한동안 재미도 보고 연습도 하던 조선 영화계는 1923년, 드디어 최초의 장편 극영화에 도전한다. 조선 사람들이 나와 활동하는 사진을 보게 되자 사람들이 무척 좋아했다고 한다.