■ Story

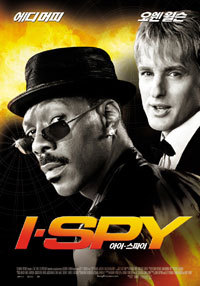

첩보원 알렉스 스코트(오언 윌슨)는 세계적인 무기밀매상 건다즈(말콤 맥도웰)에게 도난당한 최신 병기를 되찾는 임무를 맡는다. 목표는 육안으로는 물론, 레이더나 적외선으로도 식별할 수 없는 투명 스텔스기 ‘스위치 블레이드’. 비밀 경매가 열릴 부다페스트의 파티장에 잠입하기 위해, 알렉스는 뜻밖의 파트너와 동행하게 된다. 권투 팬인 건다즈의 의심을 사지 않을 만한 짝으로, 부다페스트 시합을 앞둔 권투 챔피언 켈리 로빈슨(에디 머피)이 낙점된다.

■ Review

<아이 스파이>는 스파이답지 않은 스파이 짝패를 내세운 액션코미디다. 007 시리즈 같은 현란한 첩보전을 이끌기엔 장비도, 능력도 모자라고, 오스틴 파워의 의도된 엉성함에 비하면 좀더 정색한 스파이들. O자 모양의 입매에 무사태평한 인상의 첩보원 오언 윌슨과 틈만 나면 떠들고 까불어대는 복서 에디 머피는, 얼핏 봐도 첩보액션보다는 코미디 쪽이 훨씬 미더운 앙상블이다. 그래서 영화는, 원제의 뉘앙스가 ‘나도 스파이라니까!’가 아닐까 싶게 어벙하고 웃기는 이들의 첩보 활동과 우정 다지기가 주축을 이룬다.

첨단장비와 유능함, 섹시함까지 갖춘 스파이로 설정된 카를로스에 비해 양말 마스크, 건다즈의 차에 부착하려면 번번이 떨어지는 도청기로 무장한 알렉스는 매사에 어설프다. 매력적인 동료 레이첼을 짝사랑하면서도 그 앞에서는 주눅들어 고백도 못하는 인물. 주먹은 세지만, 임무보다는 폼나는 스파이 흉내와 여자 꼬시기에 바쁜 켈리도 마찬가지다. 양말을 뒤집어쓰고, 천장으로 드나들기 위한 줄 장비가 시원찮아 끊어지는 바람에 나동그라지며, 쫓기다가 숨어든 하수구에서 밤새 얘기를 나누는 이들의 좌충우돌은 자잘한 폭소탄을 터뜨리곤 한다.

서로의 시야를 동시에 볼 수 있는 렌즈형 카메라를 활용해 켈리가 알렉스에게 레이첼을 유혹하는 법을 교사하는 장면, 재빠르게 대사를 치고받는 리듬 등 두 배우의 호흡은 맛깔스럽다. 이들의 코믹연기를 온전히 살렸으면 좋았으련만, 007 시리즈나 <미션 임파서블> 등 대작을 숙지한 관객의 눈높이에 못 미치는 액션과 특수효과로 분산된 영화의 전개는 기대보다 느슨하고 심심하다. 원작은 1960년대 중반에 인기를 누렸던 동명 TV시리즈. 인지도에 힘입어 미국 개봉 첫주에 1200만달러 이상을 벌어들였으나, 결국 제작비의 절반에 못 미치는 3300만달러가량의 성적에 그쳤다. <닥터 두리틀> 등 전작에서 드러난 적성대로, 웃음에 힘을 몰아줬더라면 더 재밌었을 여성 감독 베티 토머스의 범작. 황혜림 blauex@hani.co.kr