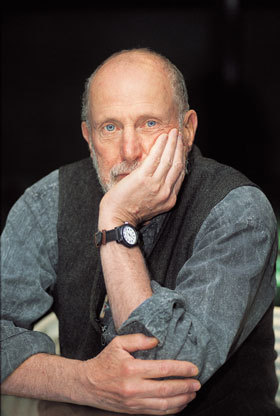

“자, 뭐든 물어보세요. 자기 프로젝트가 어떤 건지 이야기하든가, 사적인 고민이라도 털어놔봐요. 해결해줄 테니까.” 저마다 필기도구와 녹음기를 꺼내든 충무로 현역 프로듀서들의 초롱초롱한 눈길이 풍채 좋은 벽안의 노신사에게 쏠려 있었다. <갱스 오브 뉴욕> <래리 플린트> <아마데우스> 등의 문제작을 만들어낸 베테랑 프로듀서 마이클 하우스만이 자신의 경험과 노하우를 나누기 위해 멀리 뉴욕에서 날아온 것이었다. 영화아카데미의 영화인 재교육 과정 중 프로듀서 케이스 스터디의 초청강사와 수강생으로 전날 3시간 남짓한 첫 만남을 가졌던 이들은 서로 할 얘기와 들을 얘기가 넘쳐나 ‘애프터’ 자리를 마련했다. 매서운 겨울 바람으로 체감 온도가 뚝 떨어진 밤이었지만, 어느 누구도 그 때문에 귀가를 서두르진 않았다.

마이클 하우스만의 이야기보따리는 풀어도 풀어도 끝이 없었다. 정치학을 전공하고 주식중개인으로 일하다가 화가와 사진가를 거쳐 영화계에 입문, 프로듀서, 프로덕션 매니저, 조감독의 직함을 달고 지난 30여년간 만들어낸 영화가 줄잡아 30편을 훌쩍 넘으니, 그럴 만도 했다. <아마데우스> <야망의 함정> <래리 플린트> <맨 온 더 문> <갱스 오브 뉴욕> 등 다양한 색깔의 화제작이 그의 손을 거쳐갔다. 그러나 그는 몇편의 영화를 ‘대표작’으로 내세우고 싶지는 않다고 했다. “내 커리어 중에서 내가 가장 자랑스럽게 생각하는 부분은 다양한 영화를 ‘골고루’ 해왔다는 사실이다. 큰 영화만 만들다보면 게을러지기 때문에 작은 영화를 통해 고생을 자초하면서 대안 찾기에도 골몰하기도 했다.” 1억달러를 호가한 비싼 영화 <갱스 오브 뉴욕> 뒤에 착수한 영화가 50만달러의 인디영화라는 점만 봐도, 그가 ‘극과 극’ 체험을 즐기는 프로듀서임을 알 수 있다. “영화는 달라지고 있다. 새로운 걸 배우고 적용해야 한다. 전과 같은 스타일, 같은 진용은, 그것이 아무리 안전한 길이라고 해도, 되풀이하지 않는다. 그게 내 방식이다.” 친형제처럼 각별한 밀로스 포먼과 세 차례나 함께 작업한 것은 따라서 지극히 예외적인 경우였다.

앞면엔 캘린더가, 뒷면엔 팁 계산표가, 이름과 주소는 한 귀퉁이에 자그마하게 박혀 있는 마이클 하우스만의 명함은 그의 성격과 직업관에 대한 결정적인 ‘단서’다. 합리적이고 치밀하지만, 유머를 잃지 않는 여유로운 성격, 그리고 “프로듀서는 자신을 드러내지 않아야 한다”는 철학을 반영한 것. 그가 생각하는 프로듀서의 역할은 “감독이 페이스를 잃지 않도록 보좌하고, 팀원 중 누구도 소외되지 않도록 조율하고 배려하며, 사건사고를 해결하는 게 아니라 미연에 방지하는” 것이어야 한다고. 후배들에게 그는 대작 제작으로 비싼 수험료를 치르는 대신 저렴한 프로젝트 여러 편으로 경험을 쌓는 쪽을 권했다. 시나리오의 시각화 실험, 회계사의 적절한 활용, 스케줄 통제에 대한 조언도 빠뜨리지 않았다. 그는 한국형 블록버스터라 칭하는 작품들은 별 감흥이 없었다면서, “다른 어느 장소, 어느 문화에서도 만들어질 수 있는 영화는 지양하라”고 덧붙였다. 글 박은영·사진 오계옥