홍기선을 만났다. 놀랍게도 그는 그대로다. 수더분한 외모에서 어눌하지만 지적 결기가 느껴지는 말씨까지. 그를 10년 전에 한번 만났다. 이효인, 이정하들과 함께였을 것이다. 나는 간간이 그를 떠올리며 그의 근황을 궁금해했다. 좀더 정확하게 말하면, ‘과연 그도 변했을까’ 궁금해했다. 10년 동안 홍기선의 동료들은 앞서거니 뒤서거니 모두 변했다. 영화와 현실을 함께 고민하던 그들은 자본과 제휴하다 스스로 자본에 꿇어갔다.

그 10년 동안 재벌자본과 투기자본과 유통자본이 차례로 한국 영화판을 쓸고 지나갔다. 한국영화는 양적으로 팽창했고 매출도 늘어났다. 사람들은 흔히 그걸 한국영화의 르네상스라 말한다. 그러나 르네상스란 한 예술장르가 얼마나 양적으로 팽창하고 얼마나 많은 매출을 올리는가를 말하는 게 아니다. 르네상스란 온갖 꽃들이 만개한 봄 들판처럼 온갖 예술적 시도들이 공존하는 것을 말한다. 모든 영화가 마케팅의 율법을 경배하며, 독립영화가 제도 상업영화의 예비 인력시장으로 투항한 한국 영화판은 해질녘 기지촌의 요사스런 풍경을 닮았다.

홍기선의 동료들이 보인 변화는 그들의 의식이나 내면적 변화를 넘어서는 것이다. 요약하자면, 10년 동안 한국은 정치적으로 민주화했고 사회적으로 천민자본주의화했다. 군사 파시즘에 녹아나던 한국인들은 민주화의 수혜자인 시민과 천민자본주의의 수혜자인 노동자민중으로 분화했다. 시민에게 세상은 참으로 살 만한 곳이 되었다. 그들은 상식을 모욕하던 군사 파시즘도 물러갔다. 그러나 노동자 민중에게 세상은 더욱 나빠졌다. 그들은 오늘 33년 전 제 몸을 불사르며 죽어간 전태일과 똑같은 유서를 남긴 채 죽어가고 있다.

그 10년 동안 한국영화의 가장 큰 사회적 기여는 현실에 대한 청년들의 관심을 앗아간 것이다. 오늘 한국 청년들에게 영화란 취미 가운데 하나가 아니라 ‘현실의 온전한 대체물’이다. 그들은 영화 속의 현실에서 그들이 가진 모든 인간적 분노와 정의와 낭만과 이상주의를 완전하게 카타르시스한다. 그들은 실제 현실에서 사용할 인간적 분노와 정의와 낭만과 이상주의의 여분이 없다. 그들에게 오늘 죽어가는 사람들의 현실은 영화보다 먼 현실이다. 영화는 그들에게 열심히 현실의 대체물을 판매하고 그들은 열심히 그 현실의 대체물을 구매한다. 그게 오늘 한국 영화산업의 뼈대다.

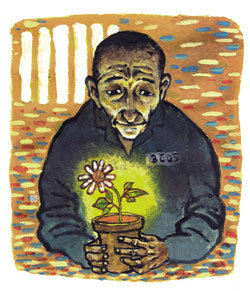

그런 점에서 <선택>은 특이한 영화다. <선택>은 현실을 카타르시스하게 하는 게 아니라 현실을 반추하게 하는 힘이 있다. 45년을 감옥에서 보낸 비전향 좌익수를 다룬 비장한 영화라서가 아니다. <선택>은 오히려 상쾌하다. 아둔한 사람이 아니라면 스치듯 지나가는 감옥 풍경과 담백한 국악풍 음악이 부드럽게 녹아드는 타이틀에서 이 영화가 관객을 계몽하려는 게 아니라 관객과 속삭이려 한다는 걸 알아차린다. 카메라는 그 세월 동안 단 한번도 감옥 밖으로 나오지 않는다. 관객은 그 유별난 사람들의 현실에 은근히 끼어든다.

허문영은 <선택>을 ‘이념이 아니라 명예를 그린 영화’라고 했다. 물론 그건 대단한 찬사다. 그러나 그 찬사엔 이념이라는 게 뭔가 비인간적이고 차가운 것이라는 상투적 편견이 깔려 있다. 이념은 이념이 생겨나던 날부터 그렇게 공격받아왔다. 우리는 이념이 휴머니즘의 산물이라는 사실을 잊고 있다. 인간에 의한 인간의 착취를 모른 체하지 않는 것, 그 지극히 인간적인 행동이 바로 이념이다. 이념은 다름 아닌 인간의 명예다.

지나간 역사, 다른 나라의 현실에 명예를 선택하긴 쉽다. 게바라와 마르코스가 애호되는 건 그래서다. 그러나 오늘 현실, 오늘 진행하는 역사에 명예를 선택하긴 쉽지 않다. 그 선택이 제 밥그릇과 안락을 위협하거나 위협할 수 있다 생각하기 때문이다. 33년 전 전태일에 서슴없이 명예를 선택하는 우리는 오늘의 전태일에 명예를 선택하지 않는다. 우리는 배달호(1월9일), 박동준(9월27일), 김주익(10월17일), 이해남(10월23일), 이용석(10월26일), 곽재규(10월29일)에 명예를 선택하지 않는다. 우리의 선택은 과연 무엇인가.김규항/ 출판인