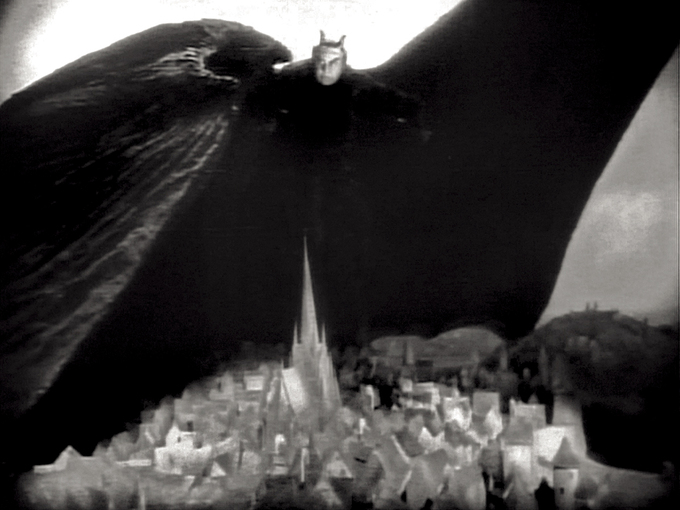

알렉산더 소쿠로프의 <파우스트>를 보았다. 리뷰 때문에 스크리너로 미리 보았지만 영상을 스크린으로 확인하고 싶어 극장으로 향했다. 스크린으로 대하면서 ‘소쿠로프가 대결의 대상으로 삼은 인물은 요한 볼프강 괴테가 아닌 F. W. 무르나우가 아니었을까’라는 생각이 들었다. 그러므로 소쿠로프의 <파우스트>를 보고 충격을 받았다면 무르나우의 <파우스트>를 꼭 찾아볼 일이다. 80여년의 세월을 사이에 두고 두 완벽주의자가 창조한 두편의 <파우스트>는 용과 호랑이의 묵직한 싸움을 연상시킨다. 소쿠로프의 <파우스트>는 하늘에서 지상으로 내려오는 시선으로 시작해 거꾸로 지상에서 하늘로 멀어지는 시선으로 끝난다. 앞의 시선이 메피스토의 것이라면 뒤는 신의 것이리라. 이 장면은 무르나우 버전에서 파우스트가 메피스토의 망토에 올라 독일에서 이탈리아로 비행하며 바라보는 세상의 풍경과 연결해 읽을 만하다. 소쿠로프의 <파우스트>는 현실을 빚어 고혹적이고 신비로운 이미지를 만들어냈다. 파우스트가 마가레테를 안고 심연의 못으로 낙하하는 장면에선 숨이 막히며, 파우스트가 떠도는 시공간에선 비록 짧으나마 <신곡>의 지옥, 연옥, 천국편을 통과하는 느낌을 준다. 전성기의 ‘우파’ 스튜디오가 총력을 기울여 제작에 임한 <파우스트>는 무르나우가 독일에서 연출한 마지막 작품이기도 하다. 곳곳에서 표현주의의 흔적이 엿보이지만, 전체적인 완성도에서 <파우스트>는 여타 표현주의 작품을 싸구려 예술로 끌어내린다. 수작업으로 완성된 압도적인 이미지들이 빛과 어둠을 주무르는 방식은 그즈음이 절정이 아니었을까 싶다. 두 작품은, 위대한 작가란 이미지의 창조자라는 사실을 새삼 깨닫게 한다. 주제 면에서 두 작가는 다른 길을 걷는다. 토니 레인즈가 “괴테를 매장했다”라고 평했을 정도로 소쿠로프의 버전은 괴테의 주제를 뒤집어버린다. 거인주의를 지향하는 자가 타인에게 초래하는 비극에 방점을 찍어, 우울한 권력자의 욕망으로 역사가 불행해진다는 점을 역설한다. 그것이 ‘권력의 속성에 관한 4부작’의 완결편에서 소쿠로프가 말하고자 하는 바다. 무르나우 버전은 괴테의 원작 대신 독일의 전래 전설을 따랐으나, 결말은 오히려 괴테 희곡의 그것과 유사한 편이다. 멈추지 않는 인간의 정신은 찬양받으며, 신은 악마와의 내기에서 승리한다.

글 때문에 다시 괴테의 희곡을 읽으면서 피곤했다. 어쨌거나 난 파우스트형의 인간이 아닌 까닭에. 그래서 곧바로 알렉산드르 보파의 <넌 동물이야, 비스코비츠!>를 꺼내 읽었다. 난 먹고 섹스하고 잠자는 일상에 신경 쓰는 인간 아니던가. 여러 가지 동물로 변신하는 비스코비츠로부터 소소한 욕망에 충실한 삶의 위로를 받고 싶었다. 하지만 동물들이 배를 채우고 싸우고 관계하고 쉬기 위해 벌이는 투쟁과 정치를 읽다 정신만 번쩍 들고 말았다. 보파는 급기야 소설의 마지막 장에서 ‘자기 자신으로 꽉 찬 이기심에서부터 새로 시작해. 있는 힘을 다해 우리의 작은 자아를 꼭 붙들어야 해’라고 충고까지 한다. 아니, 그건 <파우스트>에 더 어울릴 법한 대사잖아. 외면하고 도피하면서 살 수는 없다. 산다는 것의 피곤에 허덕이는 줄 알았는데 실은 한낱 권태에 투정을 부렸던 모양이다.