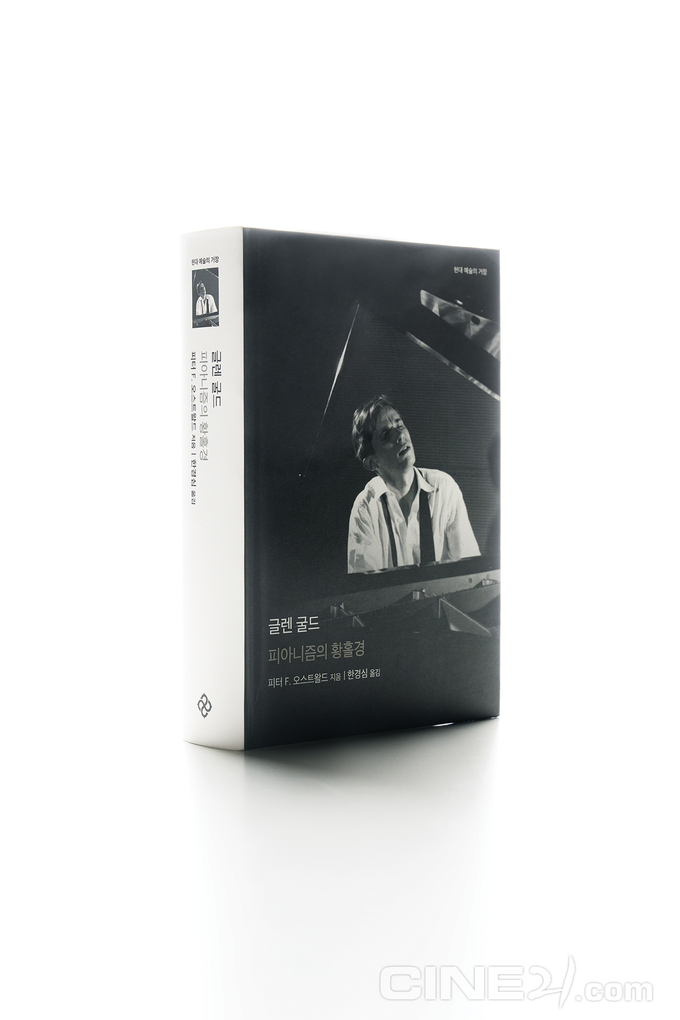

심리학자이자 의사이며 아마추어 바이올리니스트로 클래식 음악 애호가였던 피터 F. 오스트왈드는 황금기 고전음악계의 여러 연주자들과 친분을 쌓았다. 그는 피아니스트 글렌 굴드와도 25년간 알고 지냈는데, 글렌 굴드가 먼저 세상을 떠난 뒤 긴 시간 암과 싸우며 <글렌 굴드>를 썼고 책의 출간을 보기 전 세상을 떠났다. <글렌 굴드>는 음악가 글렌 굴드의 커리어가 지닌 변곡점들을 훑는다. 두 사람이 처음 만난 순간부터, 연주 생활이 그를 병들게 하고, 연주보다 녹음에 열정을 쏟고, 피아니스트에서 프로그램 제작자로 역할을 바꾸고, 중년, 만년, 마지막 타격에 이르기까지의 날들을. 미셸 슈나이더의 <글렌 굴드, 피아노 솔로>가 평론가의 시선으로(공교롭게도 그 역시 정신분석학자이기도 했다) 드라마틱하게 글렌 굴드의 음악을 글로 옮기는 작업을 했다면, 피터 F. 오스트왈드는 그와 교류해온 시간을 통해 그의 삶을 보다 면밀히 방대한 양으로 기록했다. 어린 시절의 글렌 굴드 이야기를 그의 가족으로부터 들은 일을 기록하는가 하면, 글렌 굴드와 나눈 수많은 대화를 옮겨두었다. 피아노 외의 ‘일상적인’ 행동은 피하려는 글렌 굴드와 그런 그를 더 원만하게 만들려는 아버지 사이의 갈등부터 스승을 얻고, 매니저를 얻고, 무대에 오르고 내려오는 과정이 낱낱이 그려진다.

연주 중의 노랫소리와 허밍에 대해서도 이 책은 자세히 적고 있다. 그는 자신의 ‘태도’가 연주의 질을 음악적으로 보여준다고 생각했다. 소리가 마음에 안 드는 피아노를 연주할 때면 노랫소리와 허밍이 더 커진 건 음악을 내면적으로 파악하기 위해 피아노 소리를 죽이기 위해서였다는 것이다. “그는 사람들이 자신의 천재성뿐만 아니라 자신이 얼마나 다치기 쉬운 사람인지도 알아주길 바랐다.” 글렌 굴드와 사적인 교류가 깊었던 저자의 책이니만큼 <글렌 굴드>는 그가 무대에서 물러난 뒤의 시간에 대해서도 많은 분량을 할애한다. 영화의 사운드트랙을 작업했고, 잡지에 실린 피아노 선생에게 연락을 취하기도 했고, 클래식 음악 프로그램을 기획하고 제작했으며, 여러 병원과 의사를 전전했다. 이 책의 641페이지에 이르러 글렌 굴드가 오스트왈드에게 “피터, 자네가 할 일은, 정말로 중요한 음악가의 책을 쓰는 거야”라고 말하는 순간에 이르면, 다가오는 그의 죽음과 아직 한참 시간이 걸릴 이 책의 탄생이 기묘하게 교차하는 느낌을 받게 된다.

글렌은 고독한 상태를 소중하게 생각했다. 그는 혼자 있기 좋아했으니까. 무대에서 물러났던 1964년, 글렌은 “내게 사람은 음식 정도만큼만 중요하다”는 말을 했다. “나이 들어갈수록 점점 더 음식이나 사람 없이 살아갈 수 있다는 것을 깨닫게 됩니다.” 497쪽